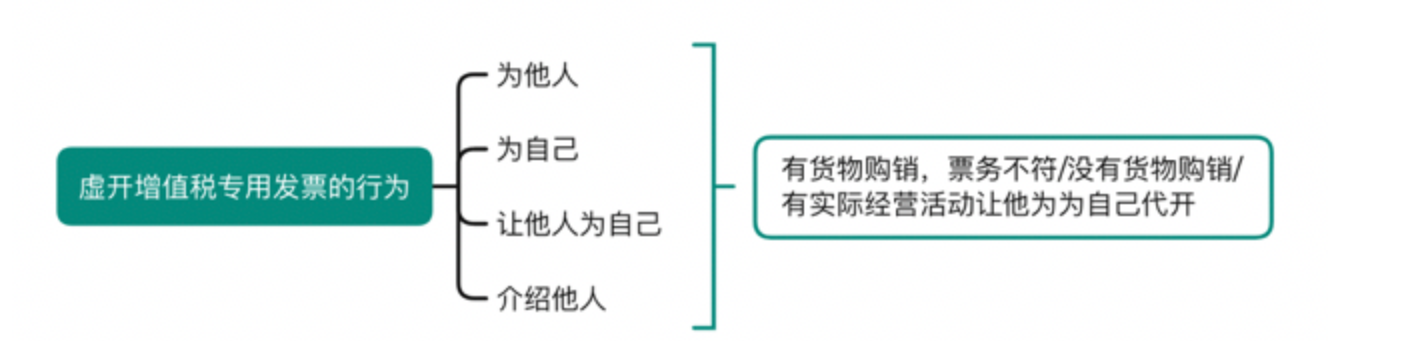

虚开增值税专用发票的行为表现

从实际情况来看,虚开增值税专用发票行为表现较为复杂。“虚开”是指开票人为了取得非法所得或者牟取其他私利,在没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务;有货物购销或者提供或接受了应税劳务但开具数量或者金额不实;进行了实际经营活动但让他人为自己代开的行为。换而言之,完全没有发生交易或进行了交易但开票金额不真实,开票方和实际销售方不一致均属于虚开增值税专用发票的行为。根据上述行为来看,虚开增值税专用发票罪的犯罪主体也可以分为三种情形:开票者、受票者、介绍者。 依据:《刑法》第205条以及最高人民法院关于适用《全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》的若干问题的解释。

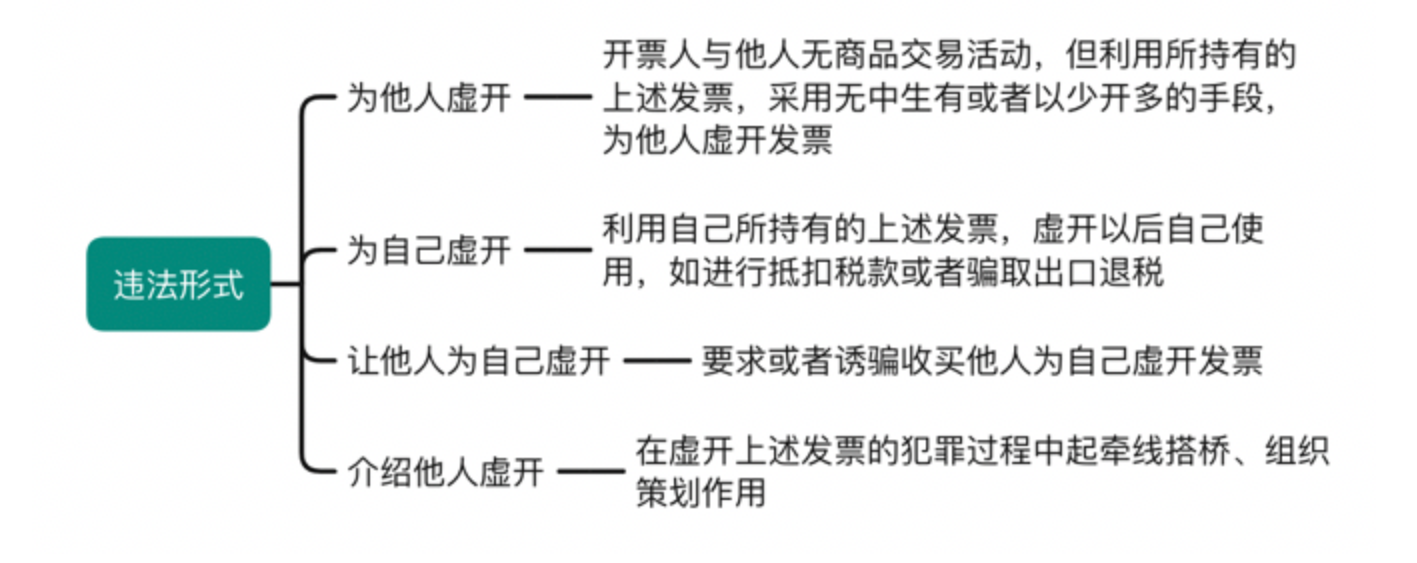

虚开增值税专用发票的四种违法形式

虚开增值税专用发票的行为方式可以分为为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开四种违法形式。为他人虚开,主要是指他人没有接受开票单位提供的销售或劳务,开票单位却为他人开具了增值税专用发票,此方式是当前最为普遍存在的虚开方式。为自己虚开,主要是指开票单位在没有对外提供销售或劳务情况下,却为自己虚开发票,此方式多出现在同一实控人控制下企业或关联企业间的非法开票行为。让他人为自己虚开,主要是指接受发票单位并没有接受开票单位提供的销售或劳务等,却以支付报酬或其他条件让开票单位为自己开具增值税专用发票等。此种模式下,通常存在两种处理方式,一种是将犯罪行为认定为自然人犯罪,另一种是认定为单位犯罪,并对直接责任人员进行处罚。介绍他人虚开,是指明知道开、受票双方间不存在真实交易,而积极居间联络、撮合双方间发票虚开的第三方,该第三方一般系自然人。 虚开增值税专用发票罪的判断标准

判断行为本质是否滥用了增值税专用发票的“转嫁—抵扣”机制,即有无滥用抵扣权; 判断行为是否实质地侵害本罪的保护法益,导致国家税收利益损失。 截至目前,为正确审理虚开增值税专用发票罪案件,最高院共发布了三份答复(2001年2份、2015年1份)、一份座谈会纪要(2004年)和一典型案例(2018年张某强案),但尚未发布司法解释。基于此,实务纷争犹存,同案不同判现象犹在。但以下虚开情形不构成虚开增值税专用发票罪基本能达成共识。 相关依据和观点梳理 1、2001年,最高法院答复福建湖北省高级法院请示的湖北汽车商场虚开增值税专用发票一案中,经向全国人大常委会法工委和国家税务总局等有关部门征求意见,并召集部分刑法专家进行论证,最高院审判委员会讨论形成一致意见,主观上不具有偷骗税款的目的、客观上亦未实际造成国家税收损失的虚开行为,”不构成犯罪([2001]刑他字第36号)。

一、虚开税款不到拾万或者造成国家税款损失数额不超过五万不入罪

(一) 常见实务案例为了低成本套现或者为了少交个税等目的,虚开专票但虚开的税款数额不到拾万元的,或者造成国家税款损失数额不超过五万的不构成虚开增值税专用发票罪。

(二)政策依据2022年5月15日《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十六条:[虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第二百零五条)]虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,虚开的税款数额在十万元以上或者造成国家税款损失数额在五万元以上的,应予立案追诉。

二、对开环开不入罪

(一) 常见实务案例公司为虚增营业额、扩大销售收入、制造虚假繁荣,与其他公司相互对开、环开增值税专用发票。

(二)政策依据最高院答复1:[2001]刑他字第36号最高人民法院答复湖北省高级人民法院请示的湖北汽车商场虚开增值税专用发票一案。经向全国人大常委会法工委和国家税务总局等有关部门征求意见,并召集部分刑法专家进行论证,最高人民法院审判委员会讨论形成一致意见,主观上不具有偷骗税款的目的、客观上亦未实际造成国家税收损失的虚开行为,不构成犯罪。最高院座谈会纪要:2004年最高人民法院在苏州市召开会议形成的《经济犯罪案件审判工作座谈会纪要》,对于“虚开增值税专用发票”认定达成共识:主观上不以偷骗税为目的,客观上也不会造成国家税款损失,不应认定为犯罪。其中明确提到,对于实践中为虚增营业额、扩大销售收入或者制造虚假繁荣,相互对开或环开增值税专用发票的行为,一般不宜认定为虚开增值税专用发票犯罪。

三、虚增销售业绩不入罪

(一)常见实务案例公司为了融资等需要,虚开销项发票虚增销售业绩,同时虚受相应进项发票,但并未造成国家税款损失。或者通过对开、环开方式,未造成国家税款损失。

(二)政策依据最高院座谈会纪要:2004年最高人民法院在苏州市召开会议形成的《经济犯罪案件审判工作座谈会纪要》:主观上不以偷骗税为目的,客观上也不会造成国家税款损失,不应认定为犯罪。其中明确提到,对于实践中在货物销售过程中,一般纳税人为夸大销售业绩,虚增货物的销售环节,虚开进项增值税专用发票和销项增值税专用发票,但依法缴纳增值税并未造成国家税款损失的行为,一般不宜认定为虚开增值税专用发票犯罪。

四、虚增资产不入罪

(一) 常见实务案例公司为夸大企业经济实力,通过虚开进项增值税专用发票虚增企业的资产(固定资产等),但并未利用增值税专用发票抵扣税款,国家税款亦未受到损失。

(二)政策依据1、最高院答复2:2001年最高人民法院答复福建省高级人民法院请示的泉州市松苑锦涤实业有限公司等虚开增值税专用发票一案中,最高院认为,公司虽有虚开增值税专用发票的行为,但不是以抵扣税款为目的,而是为了提高购进设备价值,显示公司实力,以达到在与他人合作谈判中处于有利地位的目的。根据国家税法的规定,注明为固定资产的增值税专用发票不能抵扣税款,且公司也没有使用抵扣联,国家税款不会因其行为而受损失,公司的行为不具有严重的社会危害性,因此不构成犯罪。

2、最高院座谈会纪要:2004年最高人民法院在苏州市召开会议形成的《经济犯罪案件审判工作座谈会纪要》:主观上不以偷骗税为目的,客观上也不会造成国家税款损失,不应认定为犯罪。其中明确提到,对于实践中为夸大企业经济实力,通过虚开进项增值税专用发票虚增企业的固定资产,但并未利用增值税专用发票抵扣税款,国家税款亦未受到损失的行为,一般不宜认定为虚开增值税专用发票犯罪。

五、如实代开不入罪

(一)常见实务案例销售方无法自行开具增值税专用发票,故借用他人公司如实开具发票给购买方,销售方不构成虚开增值税专用发票罪。

(二)政策依据1、最高院指导案例:2018年12月4日最高人民法院发布的第二批人民法院充分发挥审判职能作用保护产权和企业家合法权益典型案例,中华人民共和国最高人民法院(2016)最高法刑核51732773号刑事裁定书,张某强虚开增值税专用发票案:张某强以公司名义对外签订销售合同,由公司收取货款、开具增值税专用发票,不具有骗取国家税款的目的,未造成国家税款损失,其行为不构成虚开增值税专用发票罪。

2、最高院答复3:2015年6月11日《最高人民法院研究室〈关于如何认定以“挂靠”有关公司名义实施经营活动并让有关公司为自己虚开增值税专用发票行为的性质〉征求意见的复函》(法研【2015】58号):

行为人利用他人的名义从事经营活动,并以他人名义开具增值税专用发票的,即便行为人与该他人之间不存在挂靠关系,但如行为人进行了实际的经营活动,主观上并无骗取抵扣税款的故意,客观上也未造成国家增值税款损失的,不宜认定为刑法第二百零五条条规定的“虚开增值税专用发票”;符合逃税罪等其他犯罪构成条件的,可以其他犯罪论处。

六、挂靠开票不入罪

(一)常见实务案例李四挂靠公司(或网络货运平台)从事货车运输,以公司名义对外签订运输合同,由公司收取运费、开具增值税专用发票。

李四以挂靠形式向受票方实际提供货车运输,公司向受票方开具增值税专用发票的,不属于刑法第二百零五条规定的“虚开增值税专用发票”。

(二) 政策依据1、税局文件:《国家税务总局关于纳税人对外开具增值税专用发票有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第39号)规定:挂靠方以挂靠形式向受票方实际销售货物,被挂靠方向受票方开具增值税专用发票的,不属于虚开。

2、最高院答复3:《最高人民法院研究室〈关于如何认定以“挂靠”有关公司名义实施经营活动并让有关公司为自己虚开增值税专用发票行为的性质〉征求意见的复函》(法研【2015】58号):挂靠方以挂靠形式向受票方实际销售货物,被挂靠方向受票方开具增值税专用发票的,不属于刑法第二百零五条规定的“虚开增值税专用发票”。

七、不知情(如公司挂名)不入罪

(一) 常见实务案例张三挂名公司的法定代表人,未参与公司经营管理,对公司虚开增值税专用发票的行为不知情,则张三不是公司虚开增值税专用发票犯罪的直接负责的主管人员和其他直接责任人员,其不构成虚开增值税专用发票罪。

(二) 政策依据2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(法〔2001〕8号):单位犯罪直接负责的主管人员和其他直接责任人员的认定:直接负责的主管人员,是在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,一般是单位的主管负责人,包括法定代表人。其他直接责任人员,是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员,既可以是单位的经营管理人员,也可以是单位的职工,包括聘任、雇佣的人员。应当注意的是,在单位犯罪中,对于受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。

2、2001年,最高法院答复福建省高级法院请示的泉州市松苑锦涤实业有限公司等虚开增值税专用发票一案中,明确答复不以抵扣税款为目的虚开行为,不构成犯罪(法研[2015]58号)。

3、2004年,最高法院在苏州市召开的《经济犯罪案件审判工作座谈会纪要》对于“虚开增值税专用发票罪”认定达成共识:主观上不以偷骗税为目的,客观上也不会造成国家税款损失,不应认定为犯罪。

4、2005年最高法院编辑并出版的《基层法院法官培训教材(实务卷)刑事审判》(高憬宏:现任天津高院院长;杨万明:现任北京高院院长;)阐述,“行为人主观上不以偷逃、骗取税款为目的,客观上也不会造成国家税款流失,不应以虚开增值税专用发票犯罪论处。”

5、2006年刑事审判参考第49期最高法法官牛克乾《虚开增值税专用发票罪与非罪之认定》观点同上。

6、2015年最高法院研究室答复公安部经济犯罪侦查局,行为人主观上并无骗取抵扣税款的故意,客观上未造成国家增值税款损失的,不宜以虚开增值税专用发票罪论处。虚开增值税专用发票罪的法定最高刑为无期徒刑,系严重犯罪,如将该罪理解为行为犯,只要虚开增值税专用发票,侵犯增值税专用发票管理秩序的,即构成犯罪并要判处重刑,也不符合罪刑责相适应原则(法研[2015]58号)。

7、2016年11月16日,最高法法官姚龙兵在《人民法院报》发表文章《如何解读虚开增值税专用发票罪的“虚开”》,认为:虚开增值税专用发票罪,包括刑法第二百零五条第一款规定的虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪在内,均要求有骗取税款的主观目的,如不具备该目的,则不能认定为刑法第二百零五条之“虚开”行为,不能以该罪论处。

8、2017最新版最高人民法院司法观点集成刑事卷Ⅱ编者说明:实践中,虚开增值税专用发票案件的情况较为复杂,取证比较困难,需要仔细甄别、准确认定。一般说来,对于为虚增营业额、扩大销售收入或者制造企业虚假繁荣,相互对开或循环虚开增值税专用发票等行为,由于行为人主观上不以偷逃、骗取税款为目的,客观上也不会造成国家税款流失,不应以虚开增值税专用发票犯罪论处。无实际生产经营的行为人既为他人虚开销项发票,又让他人为自己虚开进项发票,应当按其中虚开数额较大的一项计算其虚开的数额,按销项受票人已经实际向税务机关抵扣的数额,并扣除行为人已向国家缴纳的税款和退赔的款项,认定其给国家造成损失的数额。

9、2004年,陈兴良在《不以骗取税款为目的的虚开发票行为之定性研究》一文中,认为偷骗税款应该成为虚开增值税发票罪成立的必要要件。

更多信息关注公众号:河南人才共享科技集团